Исторический контекст советской архитектуры

Архитектура советского периода напрямую связана с историческими, политическими и социальными трансформациями, происходившими в СССР с момента его основания в 1922 году и до распада в 1991 году. Этот период охватывает несколько десятилетий, во время которых архитектура страны выступала не только как средство создания функциональных и жилых пространств, но и как инструмент идеологической пропаганды и символ государственной мощи. Советская власть стремилась утвердить новые эстетические и идеологические нормы, которые должны были отражать идеалы социалистического общества, коллективизма и прогресса.

В начале советского периода архитектура служила выражением радикальных изменений, происходящих в экономике и общественной системе. В 1920-1930-х годах возникли направления конструктивизма и авангардизма, которые ставили во главу угла функциональность и формирование нового облика советского города. Эти архитектурные эксперименты сочетали инновационные материалы и технологии с задачей создания пространства для нового социалистического человека. Однако к середине 1930-х годов смена идеологических приоритетов привела к переходу к сталинскому ампиру — величественному, монументальному стилю, который должен был олицетворять мощь и величие государства.

После окончания Второй мировой войны архитектура в СССР повторила логику восстановления страны, но на новом уровне — возведение гигантских жилых массивов и общественных зданий стало центральной задачей. В послевоенный период происходило урбанистическое расширение, появлялись новые промышленные центры и жилые районы, часто ориентированные на массовое проживание работников и инженерно-технической интеллигенции. В конечном итоге, архитекторам приходилось балансировать идеологические требования, функциональные потребности города и технические возможности различных эпох, тем самым формируя уникальную калейдоскопическую картину советской архитектуры.

Конструктивизм и авангард в советской архитектуре

Конструктивизм — одно из самых заметных и влиятельных направлений архитектуры раннего советского периода. Появившись в 1920-х годах, он строился на основе идей модернизма, функционализма и рационализма. Главная концепция конструктивизма заключалась в создании практичных, экономичных и технологически продвинутых зданий, отвечающих требованиям социалистического общества. В архитектуре этого направления преобладали простые геометрические формы, минимализм отделки и акцент на функциональность, что отражало стремление отойти от излишнего декора и классических архитектурных канонов прошлого.

Важной особенностью конструктивизма было активное внедрение новых строительных материалов, таких как железобетон и стекло, что позволяло создавать легкие, воздушные, но при этом прочные конструкции. Кроме того, конструктивисты уделяли особое внимание социальной функции здания: дома-коммуны, клубы, заводские помещения, школы — все эти объекты должны были служить коллективному образу жизни и развитию новых форм социалистического общества.

Параллельно с конструктивизмом развивался архитектурный авангард, который зачастую пересекался с конструктивистскими тенденциями, но при этом имел более экспериментальный и художественный характер. Авангардистские архитекторы искали новые формы и пространственные решения, стремясь сломать традиционные представления о здании как объекте. Несмотря на значительный вклад в развитие архитектуры, эти направления утратили популярность под напором сталинского стиля в середине 1930-х годов, так как идеологи режима увидели в них недостаточно монументальное и понятное простому народу выражение государственной власти.

Сталинский ампир — стиль власти и монументальности

Сталинский ампир, или советский неоклассицизм, стал доминирующим архитектурным стилем СССР с середины 1930-х до начала 1950-х годов. Этот стиль был ответом государства на необходимость подчеркнуть величие, силу и стабильность советской власти, а также создать образ достойного и великого социалистического общества. Сталинская архитектура характеризуется богатым декором, массивностью сооружений, симметрией и использованием классических архитектурных элементов — колонн, арок, фронтонов и скульптурных композиций.

Для сталинского ампира были характерны грандиозные общественные здания, дворцы культуры, административные центры и жилые дома высокого класса, например, так называемые «сталинские высотки» в Москве. Эти сооружения служили символами мощи и прогресса, при этом обеспечивая комфортную жизнь новой советской элите. В архитектуре сталинского периода объединялись элементы барокко, классицизма и ренессанса, что придавало зданиям величественный, иногда театральный облик.

Сталинский ампир часто называют «архитектурой триумфа», так как он призван был воздействовать на жителей страны через свою монументальность и вызывать чувство коллективной гордости. Однако после смерти Сталина и смены политического курса в середине 1950-х годов, этот стиль был подвергнут критике за чрезмерную роскошь и неэкономичность. Тем не менее, наследие сталинского ампира до сих пор широко заметно на улицах бывших столиц союзных республик и многих других городов СССР.

Массовое жилищное строительство и хрущевские дома

В конце 1950-х — начале 1960-х годов в архитектуре СССР происходит коренная смена приоритетов, обусловленная острой необходимостью решить жилищную проблему, особенно в крупных и средних городах. Массовое жилищное строительство становится ключевым направлением развития городской среды. Советское руководство стремится обеспечить доступное жилье для миллионов граждан, что требует максимальной унификации и стандартизации проектов, снижения затрат и ускорения строительных процессов.

Так появляются так называемые «хрущевки» — типовые панельные или кирпичные многоквартирные дома небольшой этажности (обычно 3-5 этажей), которые быстро возводились из предварительно изготовленных элементов. Эти жилые здания отличались простотой планировки, компактными квартирами и минимальными архитектурными украшениями. Основная задача хрущевок заключалась в создании базовых условий для жизни, что позволило существенно улучшить жилищные условия многих семей, ранее проживавших в коммуналках или бараках.

Несмотря на поспешность строительства и критику за отсутствие комфорта и эстетики, хрущевские дома сыграли важную роль в обеспечении стабильности и роста городского населения. Именно в этот период во многих советских городах появились целые микрорайоны, спроектированные с учетом удобства пешеходного и транспортного сообщения, наличия школ, магазинов и поликлиник. Хрущевки и их вариации получили широкое распространение на территории всего СССР и стали неотъемлемым элементом советского урбанистического пейзажа.

Архитектура позднего советского периода — брежневский застой и «ширпотреб»

Последние десятилетия существования СССР, известные как период «брежневского застоя» (1960-1980-е годы), характеризуются некоторой стагнацией в архитектурном развитии. Несмотря на упор на экономию и эффективность, архитектура позднего советского периода подвергалась критике за монотонность и недостаток творческого поиска. Массовое жилищное строительство продолжалось, однако появляющиеся дома часто воспринимались как безликие и однообразные.

В это время усилилось массовое использование типовых проектов и серийного производства строительных материалов. Комплексы жилых домов, вошедшие в обиход под названием «панельные дома», строились по принципу максимально быстрой сборки с минимальными затратами. Архитектура этих зданий не предусматривала индивидуальных решений или эффектных дизайнерских приемов, акцент делался на функциональность, экономичность и удобство обитателей.

Кроме того, в советских городах активно строились административные, культурные и спортивные сооружения, однако большинство из них также отличались практичностью за счет минимального декоративного оформления. В архитектурной среде и обществе все больше выражался запрос на обновление и новые решения, что предвосхитило будущие перемены в архитектуре постсоветского пространства. Итогом данного периода стало сформирование сплошного городского пространства, насыщенного однотипными жилыми комплексами и стандартными учреждениями.

Общественные здания как отражение идеологии

Общественные здания советского периода играли значимую роль не только в повседневной жизни граждан, но и в формировании идеологического образа социалистического государства. Культура, образование, наука и государственное управление требовали мощных и выразительных архитектурных решений, которые должны были символизировать единство народа, научно-технический прогресс и демократическую направленность общества.

Здания, такие как дворцы культуры, кинотеатры, университеты, библиотеки и театры, возводились с учетом принципов социалистического реализма — стиль, который подчёркивал идеалы трудового народа и прославлял достижения советской власти. Монументальные фасады, скульптуры и барельефы с изображениями рабочих, колхозников и учёных подчеркивали центральную роль человека труда и коллективизма.

В послевоенный период наблюдается также усиление внимания к функциональности общественных зданий: они проектировались с учетом большого количества посетителей, многозадачности использования помещений и интеграции с городской инфраструктурой. Несмотря на ограничения, связанные с экономией и стандартизацией, общественные здания советского периода в большинстве своем были призваны служить центрами культурной жизни и распространять идеологические ценности.

Транспортная инфраструктура и её архитектурное оформление

Транспортная инфраструктура в советских городах была одним из важнейших элементов формирования современной урбанистической среды. Метрополитены, вокзалы, автостанции и транспортные узлы проектировались не только с технической точки зрения, но и с учетом их архитектурного и эстетического значения. Особенно выдающейся частью советской архитектуры является оформление метрополитенов в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург.

Метро воспринималось как «подземный дворец трудящихся» — символ технического прогресса и коллективной жизни. Станции метро проектировались во многих случаях с богатой декоративной отделкой, включающей мрамор, мозаики, скульптуры и витражи. Это не только повышало моральный дух пассажиров, но и служило средством демонстрации художественных возможностей периода и достижений советской культуры.

Автовокзалы и железнодорожные станции, в свою очередь, сочетали функциональность и монументальность. Их архитектура была рассчитана на высокий пассажиропоток, удобство пересадки и интеграцию с городским пространством. Развитие транспортной инфраструктуры также способствовало расширению городов и созданию новых жилых и промышленных районов, обеспечивая динамичное развитие советского урбанизма.

Градостроительные концепции и планировка советских городов

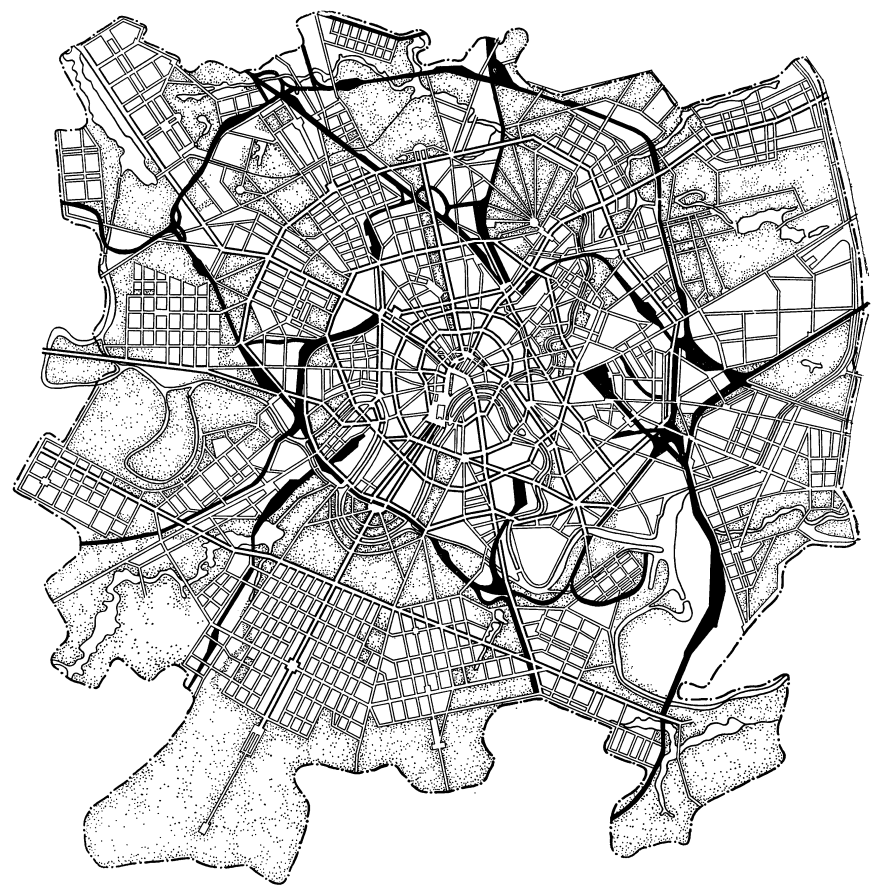

Градостроительство в СССР носило системный и программный характер, подкрепленный централизованным планированием. Советские города были спроектированы с целью обеспечения максимальной эффективности общественных функций и комфорта для широких слоев населения. Основные принципы включали деление города на функциональные зоны — жилую, промышленную, культурно-административную, рекреационную — с соответствующим расположением транспортных и социальных объектов.

В типичных городах применялись микрорайонные системы — жилые кварталы с собственной инфраструктурой (школы, магазины, детские сады, поликлиники), которые создавали автономные условия для проживания и социальной жизни. Такая планировка способствовала формированию коллективного образа жизни и повышению качества городской среды.

Особое внимание уделялось созданию зелёных зон, парков, скверов и улиц с удобным транспортным сообщением. Советские градостроители стремились создавать гармонические, удобные и социально ориентированные города с учетом растущих потребностей промышленности и населения. Несмотря на типизацию, многие города сохраняли индивидуальные черты, обусловленные местным климатом, историей и культурными традициями.

Архитектурные материалы и технологии советского периода

Развитие архитектурных материалов и технологий сыграло ключевую роль в формировании облика советских городов. В разные периоды советской истории применялись как традиционные, так и инновационные способы строительства, что отражало стремление государства к модернизации и экономической эффективности. В начале советского периода популярны были кирпич и камень, а также импортные технологии, адаптированные к специфике страны.

Активное внедрение железобетона и сборных конструкций, особенно в период массового жилищного строительства, позволило существенно ускорить темпы возведения зданий и снизить их стоимость. Появились панели-стены, перекрытия, лестничные клетки и другие элементы, изготавливаемые на заводах и монтируемые непосредственно на объекте. Это дало возможность освоить масштабное строительство жилых массивов с минимальным участием ручного труда.

Наряду с технической эффективностью, новые материалы позволяли экспериментировать с формами и открывали возможности для различных архитектурных решений. В поздний советский период технологии стабилизировались, однако появлялись и новые ветви — фасадные панели, стеклянные конструкции и алюминиевые элементы. В совокупности развитие строительных технологий стало одним из важнейших факторов формирования облика советского города.

Советская архитектура в регионах и национальные особенности

Несмотря на общие принципы и централизованное планирование, советская архитектура в различных регионах СССР обладала рядом специфических особенностей, обусловленных локальными культурными традициями, климатическими условиями и историческим наследием. В республиках с богатым национальным прошлым архитекторы стремились сочетать элементы местного зодчества с универсальными советскими стандартами.

Например, на территории Закавказья и Средней Азии в жилых и общественных зданиях часто отражались национальные орнаменты, традиционные материалы и формы — купола, арочные проемы, резьба по дереву и камню. В северных регионах применялись адаптивные технологические решения для борьбы с суровым климатом, такие как утепленные конструкции и компактная планировка зданий.

Важным аспектом была также интеграция советского модерна с традиционной архитектурой исторических городов. Архитекторы старались сохранить уникальные черты местных поселений, создавая гармоничный облик новых кварталов. Таким образом, советская архитектура в регионах представляла собой синтез универсальных социалистических принципов и национальной самобытности, что обогащало культурное пространство страны и придавало индивидуальность каждому региону.

Наследие советской архитектуры в современной России и СНГ

Наследие советской архитектуры продолжает оказывать значительное влияние на облик современных городов России и других стран СНГ. Множество зданий и жилых массивов, построенных в советский период, остаются ключевыми элементами городской застройки и продолжают использоваться по назначению. При этом отношение к советской архитектуре разнообразно: с одной стороны, есть признание исторической и культурной ценности этих объектов, с другой — желание модернизировать и адаптировать городскую среду к современным требованиям.

В последние десятилетия отмечается интерес к реставрации главных образцов сталинской архитектуры, обновлению коммунальных жилых домов и переосмыслению типовых районов хрущевок с целью повышения комфорта. В то же время многие советские здания страдают от устаревших инженерных систем, плохого технического состояния и отсутствия дизайнерской привлекательности, что вызывает необходимость комплексной реновации и реконструкции.

Современные архитекторы и градостроители стремятся сохранить оригинальные черты советской архитектуры, включая ее массовость и функциональность, при этом внедряя новые технологии и делая акценты на экологичности и эстетике. Таким образом, наследие советской архитектуры становится основой для формирования новых урбанистических концепций, отражающих историю страны и потребности современного общества.

Вопросы и ответы по теме статьи

Какой стиль доминировал в архитектуре СССР в 1930-1950-х годах?

В этот период доминировал сталинский ампир — монументальный стиль, отличающийся богатым декором и использованием классических архитектурных форм, призванный подчеркнуть мощь и величие советской власти.

Что такое «хрущевки» и зачем они строились?

«Хрущевки» — это типовые малоэтажные жилые дома, построенные с целью массового решения жилищной проблемы в 1950-1960-х годах. Они отличались простотой и быстротой возведения, обеспечивая жильем миллионы семей.

Какая роль конструктивизма в советской архитектуре?

Конструктивизм в 1920-х годах сыграл роль радикального направления, акцентировавшего функциональность, экономичность и отказ от декора, отражал стремление создать новый тип социалистического пространства.

Какие особенности имела архитектура регионов СССР?

В разных регионах архитектура совмещала общесоветские стандарты с национальными традициями, климатическими особенностями и историческими элементами, что придавало архитектуре уникальный региональный колорит.

Каково значение советской архитектуры в современных городах России и СНГ?

Советская архитектура формирует основу современной городской среды, многие здания продолжают использоваться и являются объектами реставрации, при этом внедряются новые решения для повышения комфорта и сохранения исторического наследия.